Вопрос различий между булатом и дамасской сталью часто всплывает на фоне романтических образов восточных клинков. Я предлагаю взглянуть без мифотворчества, опираясь на анализ лабораторных данных и археологических находок.

Истоки легенд

Булат родился на степных перегонах Евразии примерно двенадцать веков назад. Мастера переливали сыродутное железо, насыщая ванну углеродом через растительный углеродистый порошок, добиваясь литой структуры с характерным шелковистым узором.

Дамасская сталь появилась немного позже в мастерских сирийских кузнецов, которые соединяли пакеты разнородных полос железа и цементованной стали, проковывая их десятки раз вплоть до получения слоистого полотна.

Геохимия рецептов

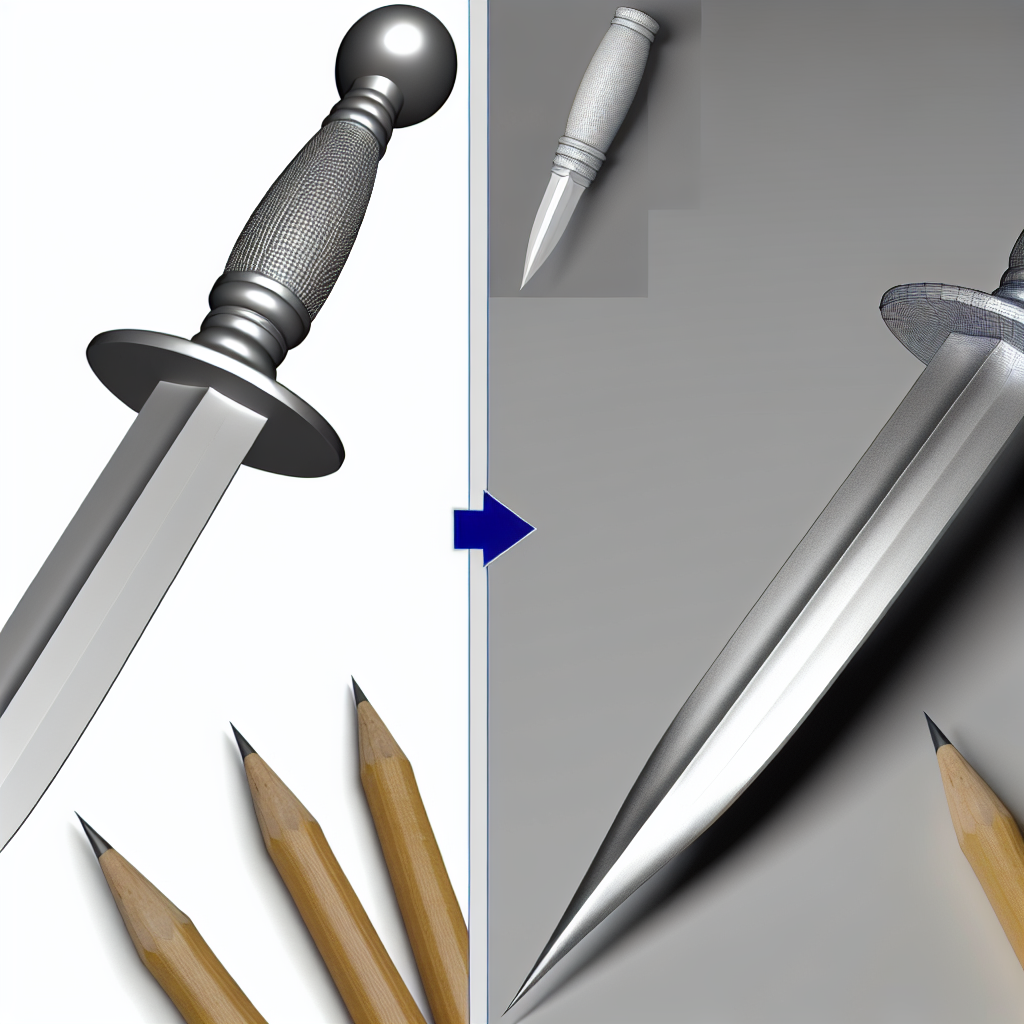

Главный параметр — распределение цементита. В булате выпадают сияющие дендриты Fe3C, образующие «розочку» под микроскопом. Такая сеть повышает твердость, сохраняет упругость и дарит клинку эффект контрастного вихря на поверхности.

Дамасская технология действует иначе: чередование низкоуглеводных и высокоуглеводных слоев формирует полосы перлита с ферритом. Волны рисунка здесь зависят от количества сваривающих циклов и удельной протяжки.

Для описания поведения клинка при охлаждении я пользуюсь термином «кулинарный шликер» — смесь глинистой суспензии и древесного угля, которой древние кузнецы покрывали лезвие перед закалкой. После погружения в воду на поверхности образуется хамон, похожий на прожилку метеорита.

Клинок под испытанием

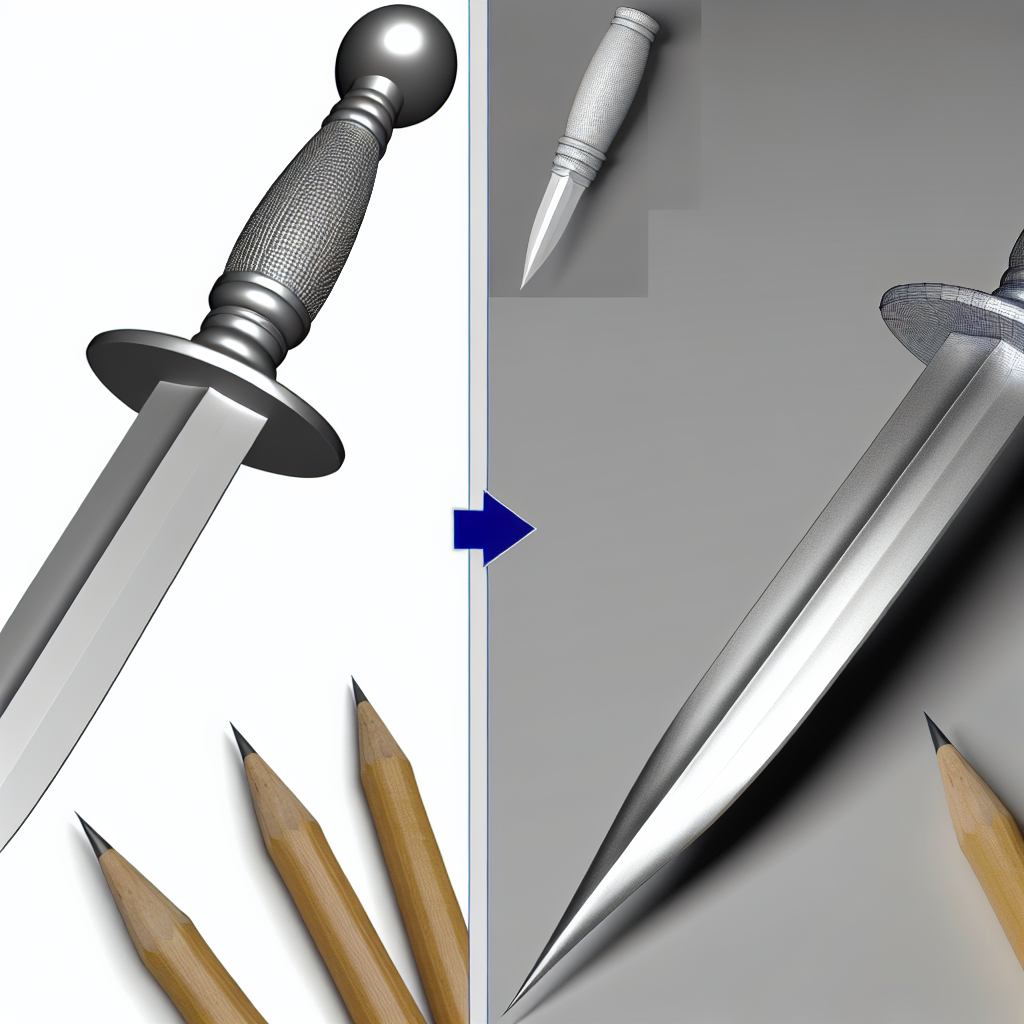

На твердомере Виккерса литой булат часто показывает 600 единиц при острие и 250 на обухе благодаря фазовой неоднородности — своеобразной внутранней брони. При этом надрез Charpy фиксирует высокую вязкость, что дает клинку шанс пережить удар о латный край без трещины.

Дамасское полотно проигрывает по пиковому показателю твердости, однако выигрывает по устойчивости к сколам — волокнистая структура гасит микротрещины по принципу сыра пармезан, где каждое волокно удерживает соседа.

Булат ближе к литейному искусству, Дамаск — к кузнечной композиции. Два подхода родились в разных культурных ландшафтах, хотя оба стремились к одной цели: создать оружие, способное резать шелк на лету, оставаясь неповрежденным после встречи с кольчугой.

Сейчас лаборатории Ярославля, Калькутты и Кобе пытаются реконструировать формулы предков, включая акустический контроль твердения и плазменное насыщение азотом. Вероятно, грядущие находки дадут третью легенду к уже существующим двум.