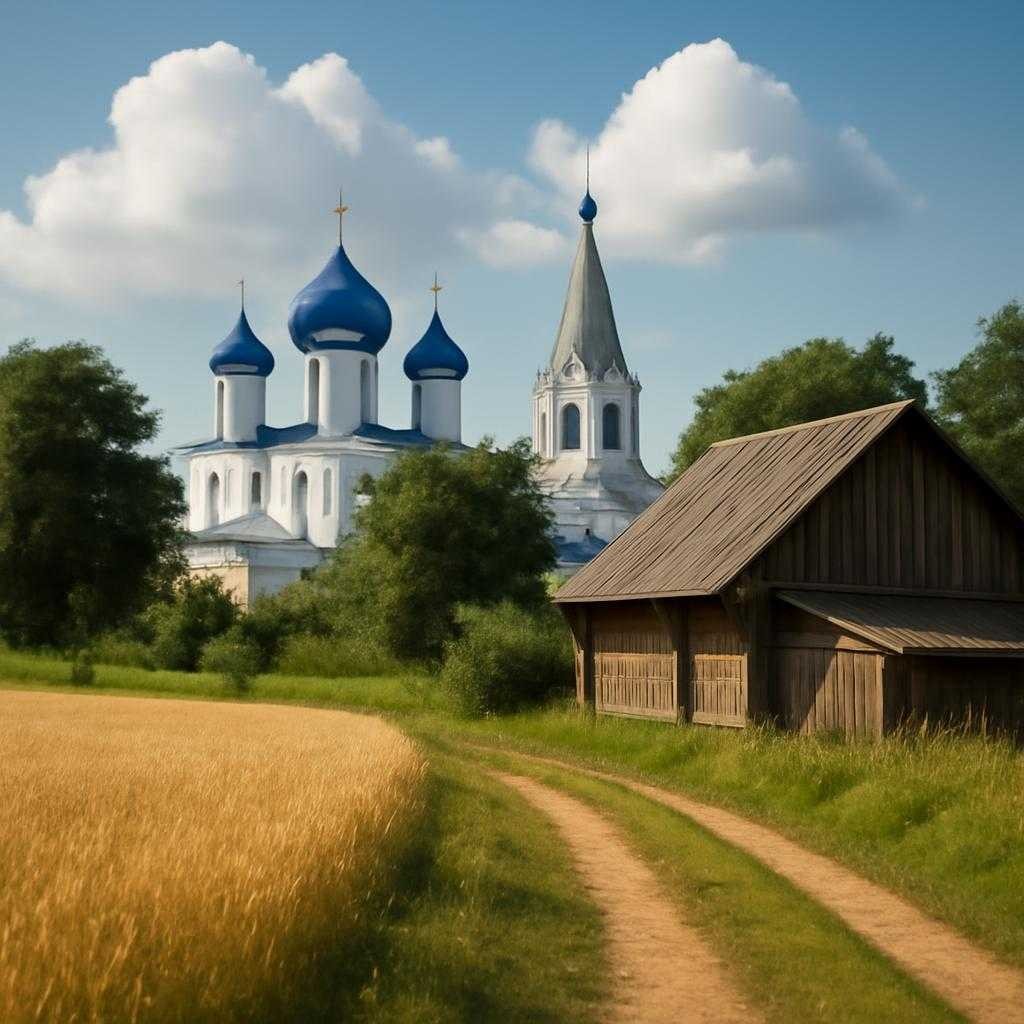

Ночь перед 2 августа в глухой костромской деревне пахнет дымом ольховых головней. Я выхожу к реке, где староста раскладывает «живой» огонь — пламя, добытое трением сухих дощечек. Жар подобного костра, по поверьям, прогоняет «нечистиков» — лесных духов, ищущих пару в грозовой тьме.

Исток праздника

В церковном календаре дата посвящена пророку Илии, однако в крестьянском сознании она прочно связана с культом громовержца Перуна. Люди верили: именно Илия направляет сверкающие «стрелы», очищая поля от злых сил. Отсюда обычай не пашни, не бани — земля «отдыхает», словно после тяжёлого военного похода.

Языческий след

На заре дня женщины бросают в колодцы медные аграфы — застёжки от свадебных поясов. Медь «закрывает» воду, чтобы водяной не подменил вкус источника болотной кислятиной. По кругу идёт опахало — плетёная лопастная веялка, которой в старину разгоняли огонь в кузнице. Каждая хозяйка взмахивает им трижды над головой: жест призван «отсечь» засуху. Соседка рассказывает, что её прабабка называла опахало «женской булавой» и берегла рядом с иконой Илии.

Крестьянские гадания

После обеда молодёжь стекается на гумно. Парни выкатывают из сусека старый овинный барабан — очищенный от зерна веник из соломы, сплетают его с васильками, затем бросают к колышущимся облакам. Если веник падает «лаптями вниз», зима грянет ранней, «метёлкой вверх» — снега задержатся. Шёпот сопровождает гадание: слизистые языки облаков читают послание не хуже книжных заклинателей.

Вечерняя община поёт «Ильинско разгуляйное» — протяжную песню без куплетов, где голос переходит в речитатив, а слова сменяются «покрикиванием» — резким «ой-ла», имитирующим удар грома. На последнем слоге девушки хватают головёшку из тлеющего костра, несут в огороды и втыкают у краёв гряд. Уголь, наслоенный сажей, служит оберегом от фитофторы и воров.

Лес хрустит сверчковой трелью, когда старица Ульянида достаёт «семиструну» — длинную верёвку с нанизанными сухими травами. В каждую ночь Ильина дня она вплетает новый узел. Семиструна пахнет чабрецом и полынью, поднимая аромат, «щиплющий память», по выражению самой Ульяниды. Травяной фетиш висит на дверях хлева, отсекая падёж скота.

Полночь завершается «тихим хлебосолом». Квас пьют без тоста: любое слово собьёт громовое спокойствие. В глиняную миску опускают ветку крушины, кора краснеет, будто собирая остаточный жар молнии. Первый гость, заметивший зола на воде, берёт ветку домой — хранитель урожая нашёл нового хозяина.

Обрядовый круг закрывается рассветным купанием. Я захожу в воду вместе с пальцами: ни один рыбак не выйдет в лодку раньше этого омовения. В народе бытовало слово «иллигрен» — сочетание «Илья» и «грянуть»: росчерки молний якобы оставляют в воде грешный ил, нуждающийся в смывке. Волны тёплые, плотные, словно расплавленный янтарь, на поверхности пляшут «святые колоски» — пузырьки воздуха, выдыхаемые подводными ключами.

Под звучание далёкого петушиного крика я поднимаю тетрадь: ещё одна ночь Ильина дня вписана в летопись. Огонь погас, опахало улеглось на сеновал, медь блестит на дне колодца. Гул грядущей грозы напоминает: цикл замкнулся, над Русью снова движется неизменный громовой оберег.